部活動

本格的な冬の訪れを思わせた12月18日(土)、第36回全国高等学校文芸コンクール表彰式並びに講評会(公益社団法人全国高等学校文化連盟・読売新聞社主催)が国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)で行われ、俳句部門で優良賞を受賞した1年生の谷口さんが出場しました。

俳句部門は、全国から応募のあった13,687句から31句の入賞という狭き門でした。初めての表彰式で緊張していた谷口さんも、その後の講評会では、全国の入賞者と親交を深めるとともに意欲的に活動することができました。

今回の受賞を糧に、今後とも精進して参りますので、文芸・俳句部に御声援をよろしくお願いいたします。

GL事業

12月19日(日)、令和3年度全国高校生フォーラムがオンラインで行われました。

事前に送ったプレゼンテーション動画や資料を用いて、全国のSGH、WWL、GLなどで課題研究に取り組んでいる先進校が発表をし、質問をし合ったり、大学の先生にフィードバックをいただいたりしました。SDGsの課題の中で日本が取り組むべきジェンダーや気候変動やプラスチックごみの問題を取り上げている学校も多く、答えのない課題に対して高校生としての解決策を模索していました。私たちはパームオイルの問題からエシカル消費について考えたことを発表し、共感してもらいました。

General

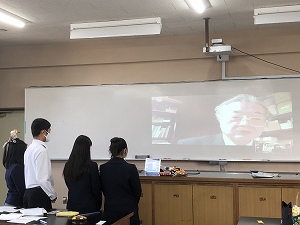

12月18日、19日に第16回全国高校生英語ディベート大会がオンラインで開かれ、松山東高校チームが出場しました。

10月に県大会で優勝し、昨年に引き続いてオンラインの全国大会に参加させていただくことになりました。全国大会出場が決まってからは、たくさんの学校と練習試合をしていただきました。日本中どことでも、距離と時間を気にせず繋がることができるオンラインは、他県と練習試合をするときにとても便利でした。近江兄弟社(滋賀)、大安寺(岡山)、津山東(岡山)、尾道東(広島)、上野丘(大分)、尚絅(熊本)、城ノ内(徳島)、土佐(高知)と繋がり、たくさんのことを学び、同時に、同じようにレベルの高いディベートを目指して頑張る全国の仲間たちとMake Friendsできました。県大会とルールやスピーチの時間が違うため、戸惑う場面もありましたが、できるだけの準備をして大会に臨みました。

大会の2日間は、朝から晩までディベートに没頭する幸せな時間を過ごしました。毎回試合の後にジャッジの先生から丁寧なコメントをいただき、自分たちの弱いところや伝えきれなかったところを練り直して次に臨みました。伊那北(長野)、盛一(岩手)、小松(石川)、東筑(福岡)、橋本(和歌山)、甲府東(山梨)と6試合させていただき、結果は1勝3敗2引き分け、64チーム中48位でした。自分たちの目標からすると残念な結果でしたが、自分たちらしいディベートがしっかりでき、楽しむことができました。ディベート中は真剣な顔と強い口調でスピーチする画面の向こうの人が、試合が終わった途端に優しくひょうきんになり、お互い健闘をたたえながら、同じ高校生として大笑いしながら話すことができ、本当の意味でMake Friendsできました。

ディベートを通じて本当に多くのことを学ぶことができました。相手にわかりやすく伝えるための文章の読み方、限られた時間の中でのタイムマネジメントの仕方、一つのことをやり遂げることの難しさと達成感、同じ目標を持つ人と過ごす時間の楽しさ、誰かと本気で討論し合うことの充実感、負けることの悔しさ、まるで運動部のように泣いたり笑ったり、どれも貴重な体験でした。ありがとうございました。

GL事業

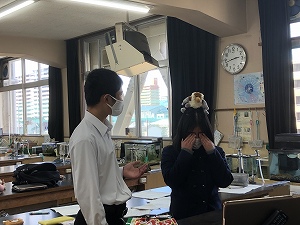

12月16日文部科学省指定の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」の1・2年合同中間発表会を行いました。

今回は、2年生が取り組んできた課題研究の中間発表を行いました。この発表会は、2年生の課題研究の途中経過をGLコース選択直前の1年生に発表することで、翌年度以降の選択の参考にしてもらうとともに、年度末の成果発表会のイメージをつかみ、課題研究およびポスター発表の目標をより高くもってもらうこと、2年生に対しては、課題研究内容を一度整理し、自分の研究を見直して、最終的に抄録にまとめるまでの過程をしっかり考えさせる契機にすることを目的に実施しています。

全体会では、大川 理恵先生の指導による「「国を繋ぐ Sports Festival」とVincent Merkhofer先生の指導による「Is Japan's Education Offering Us Enough Skills that Satisfies the Requirements of International Society?」の研究発表を代表生徒が行いました。

ポスターセッションでは、2年生GLコース生97名が、今まで取り組んできた内容を1枚のポスターにまとめ発表しました。2年生全員が堂々と発表を行い、1年生からも多くの質問が出るなど、充実した発表会になりました。

なお、3月には1年生と2年生GLコース生が研究発表を行います。よろしくお願いします。

GL事業

毎年2年生はフィリピンへのフィールドワークを行っていますが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の状況のため、今年も行くことができませんでした。そこで代替研修として、16日(木)に、訪問するはずだったBEMAC(BEET)のみなさんと、オンラインで交流する研修を行いました。

BEMACのフィリピン子会社であるBEMAC Electric Transportation Philippines Incorporated(BEET)では、電動3輪車を作っています。フィリピンでは「トライシクル」と呼ばれる3輪タクシーがたくさん走行しており、市民の足となっていますが、年式の古いトライシクルが大気汚染や交通渋滞の原因ともいわれており、BEETによってトライシクルの電動化が進められています。プライドが高く冗談が好きな国民性を持ったフィリピンの方と一緒に仕事をする難しさや、語学はもとより、文化や宗教の違いで、自分の伝えたかったことが伝わらない難しさなど、海外で働くことについてたくさんお話を聞くことができました。

最後に高校生へのメッセージとして、これからの世界で働くには危機管理が重要であること、少々のことなら笑って過ごせる太い神経を持つのが大切であること、一生楽しめる趣味を持つべきだということ、そして、勉強も大切だが部活をして体力を付けたり、苦しいことや辛いことを乗り越える強い精神力を付けることが何より大切だということを教えていただきました。

GLコースで学んできたグローバルやグローカルという言葉の本質がわかった気がしました。現地で働く皆さんの生きた言葉が聞けて、とても励まされたし、良い経験になりました。